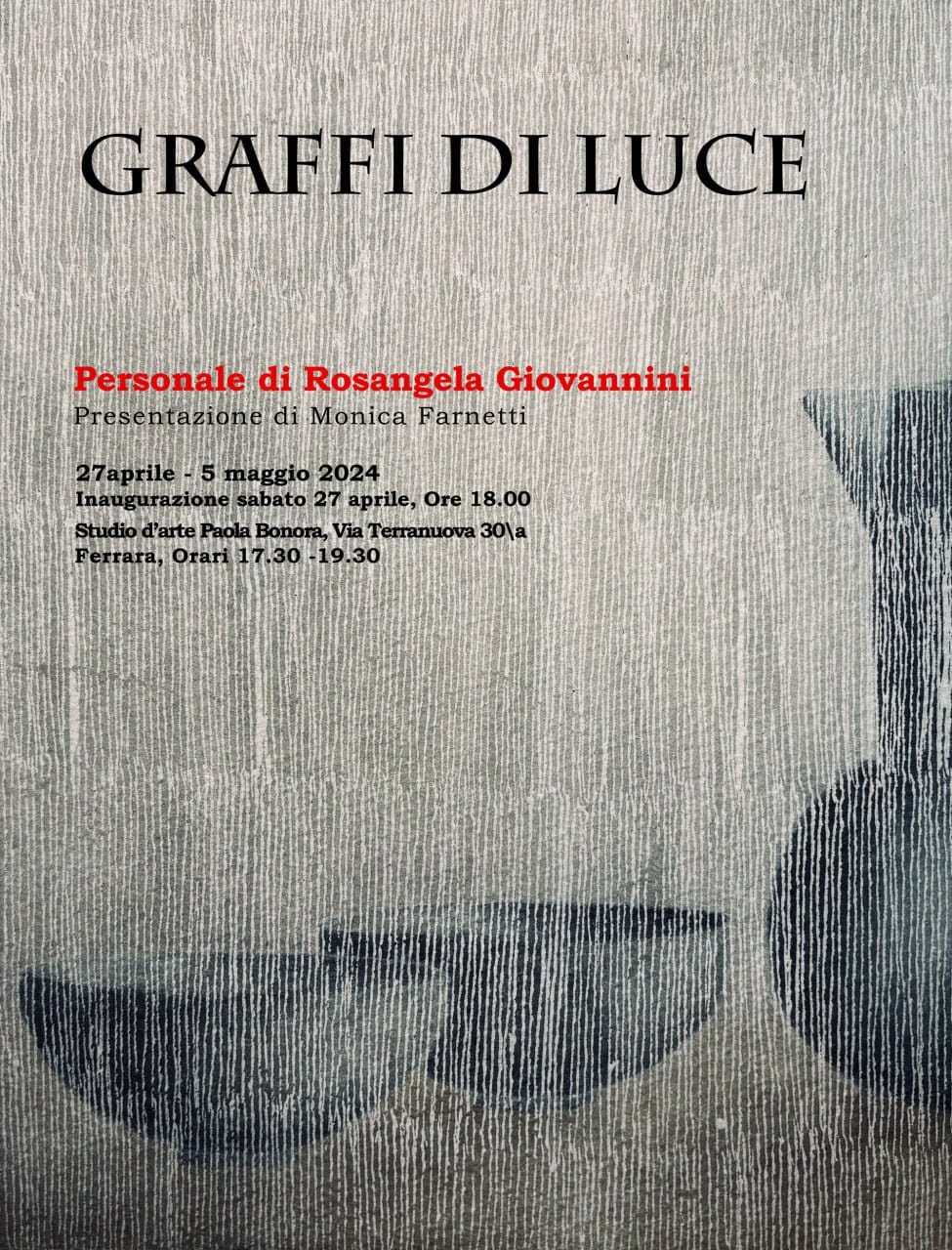

Graffi di luce

Nature vive

Forse mai come di fronte a questi Graffi di luce la luttuosa didascalia di “natura morta”, di cui pur sommariamente ci si potrebbe valere, è apparsa inadeguata, creando essa un contrasto a dir poco stridente con gli oggetti qui immortalati: che, colmi di presenza, si fanno avanti dalle cornici fino a raggiungerci nel nostro stesso spazio, testimoniando semmai di una propria speciale ancorché misteriosa vitalità. D’accordo sul fatto che la didascalia indichi, per suo statuto, la rappresentazione di soggetti silenziosi, immobili, inanimati, e che spesso fra essi siano apparsi, nel corso della tradizione, un fiore appassito, un frutto marcito, un animale predato o un teschio senz’altro: a rammentare agli umani, qualora l’avessero rimossa, la fugacità delle cose e del tempo. Tuttavia ecco che, quando a dipingere sedicenti nature morte è una donna (penso a quella sorta di caposcuola che è Vanessa Bell), d’un tratto l’atmosfera mortifera si dissolve e un progetto di segno opposto si rende evidente, rimandando a una ben altra visione del mondo. Giacché non la fine di ciò che ci sta accanto viene celebrata bensì l’inizio, il suo venire al mondo e venirci accanto, il suo stagliarsi e protendersi da quella stessa nebbia leggera che, nelle opere di Rosangela Giovannini, tutto contiene e avvolge, come fosse il tempo del quale siamo ospiti e le cui leggi questi oggetti con ardimento contrastano. Colei che si avvicina alle cose per dipingerle si direbbe mossa, ben più che da malinconiche riflessioni, da un immediato, profondo desiderio di rendere onore a quelle cose stesse, riconoscendole come preziose compagne nell’avventura del quotidiano e conferendo loro, a dispetto del genere della “natura morta”, un supplemento di esistenza e un di più di realtà. Mentre una forma amorosa di attenzione, un sentimento di intimità e una struggente tenerezza le guidano la mano e le infiammano il pensiero, nel quale crollano le distinzioni fra modesto e sontuoso, feriale e solenne, umano e non umano e un’unica corrente vitale tutto investe e trascina, così come un unico, equanime fascio di luce tutto lambisce e irrora. Still Life, ‘ancora vita’ è non per caso il nome in inglese – così come nelle lingue germaniche tutte – della natura morta: il nome, cioè, che vuole la “natura” non “morta” ma viva e addirittura più viva di quanto non la si creda; un nome che vale più di bio-grafia, perché oltre a raccontare la vita degli oggetti le dà prosecuzione; un nome, infine, che mette in discussione anziché in evidenza la finitudine della vita stessa. C’è un’attitudine, si diceva, in colei che dipinge queste “nature vive” che è quella di conferire dignità e valore alle cose del quotidiano. Un’attitudine, si aggiungerà, che comporta un umile arretrare dell’umano rispetto alle piccole creature – quali una pera, un uovo, un grappolo d’uva – nonché al regno dell’inanimato nel suo insieme, popolato di ciotole e tazze da tè. Eun’attitudine che implica altresì un’alzata d’ingegno nell’immaginare e dipingere un mondo senza gente, la quale è solo evocata e solo per il tramite di ciò di cui si suppone faccia uso e consumo. Si tratta di una prova difficile, la stessa alla quale si era sottoposta Virginia Woolf alle prese con la Parte seconda. Passa il tempo del suo romanzo Gita al faro. “Una casa vuota, nessun personaggio umano, […] nessun punto d’appoggio” registrava in proposito nel suo diario, eccitata dalla visione di una vita che scorreva in sua assenza (e consegnata a uno scialle, a una casseruola, a un carciofo…) ma che lei era comunque in grado di sentire e trasmettere. E concludeva chiedendosi: “È un’assurdità, è uno splendore?”. Di sicuro uno splendore, avremmo voluto risponderle in quel lontano e promettente aprile del 1926. Così come risponderemmo oggi, in questo nuovo aprile, a Rosangela Giovannini, qualora a porsi questa domanda dovesse essere lei.

Monica Farnetti